2019年 06月26日 - 日常

先週上京の折に初めて訪ねたのが、西新宿にある「東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館」です。

1987年にはポスト印象派の巨匠ゴッホの《ひまわり》が常設展示のコレクションに加わり、以降、日本で唯一、ゴッホの《ひまわり》を見ることができる美術館として、親しまれています。

ちょうど、19世紀フランスを代表する風景画家シャルル=フランソワ・ドービニー(1817~1878)の国内初の展覧会が催されていました。

刻々と変化する水辺の情景をみずみずしく表現したドービニーは、バルビゾン派から印象派への架け橋となり、クロード・モネやフィンセント・ファン・ゴッホらに影響をあたえました。

今回の展覧会では初期から晩年まで、ドービニーによる作品を油彩を中心に50余点、さらにカミーユ・コロー、ギュスターヴ・クールベ、テオドール・ルソーら同時代の画家たちによる作品10余点をあわせて紹介しており、フランスを中心に国内外各地の美術館・個人が所蔵する作品を展示していました。

私事ですが、今月は11日の被災地法要が叶わなかったため、24日より今日まで宮城県沿岸の名取市閖上、仙台市若林区荒浜を巡って「供養と祈願」をお勤めしてきました。

さらに今日26日は、大本山鷲山寺開山日弁大正師の祥月忌ですので、宮城県角田市佐倉の殉難地をお参りしてきました。

あらためて先師の威光に触れ、自身の信仰態度を見つめなおす良い機会となりました。

国会閉幕、与野党対決は参議院選挙へ。 法華坊主 joe

投稿記事を読む -

2019年 06月24日 - 日常

昨日の沖縄全戦没者追悼式で、玉城知事は、2月の県民投票で辺野古の「埋め立て反対」が多数を占めたにもかかわらず工事を強行する政府を「民意を尊重せず、地方自治をないがしろにするものだ」と批判しました。

その上で「全ての人の尊厳を守り誰一人取り残すことのない多様性と寛容性にあふれる平和な社会を実現するため、全身全霊で取り組んでいく」と宣言しました。

平和宣言の最後には、ウチナーグチ(沖縄の言葉)と英語で、「先人から受け継いだ、平和を愛する沖縄のチムグクル(こころ)を後世(子や孫)に伝えなければなりません。いつまでも平和で安心した世界をみんなで築いていかなければなりません。沖縄県の皆さんと共に努力していくことを決意します」と締めくくりました。

それに引き換え、ヤジと怒号のなか、安倍総理は、辺野古移設については直接触れず、心の通わないありきたりの言葉をならべ、いつもの調子の早口で挨拶しました。

玉城知事の言葉通り「米軍基地の問題は、沖縄だけの問題ではなく、我が国の外交や安全保障、人権、環境保護など日本国民全体の問題」です。

法華坊主は、“戦果アギヤー”の『宝島』でも読みながら、鎮魂と慰霊のために沖縄をもう一度訪ねたいという思いを強くしています。

このブログでは、なるべく政治に関する感情は避けてきましたが、参議院選挙を来月に控えた今、チョッとだけ法華坊主の思いを述べてみました。

九州北部、梅雨入り最も遅い記録更新。 法華坊主 joe

投稿記事を読む -

2019年 06月23日 - 日常

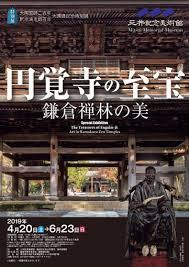

先週水曜日、「鎌倉禅林の美 円覚寺の至宝」展(三井記念美術館)を観てきました。

弘安5(1282)年、鎌倉幕府第8代執権北条時宗により中国から招聘した無学祖元を開山として創建された円覚寺は、中国で華厳教と禅が一体化した華厳禅の日本初の寺院です。

鎌倉宋朝禅興隆の基盤を築くとともに、中国との国際的な交流を通して鎌倉独自の宗教・文化・芸術を創造し、江戸時代に火災に遭うも、大用国師(だいゆうこくし)の尽力により復興しました。

明治時代以降、釈宗演老師(しゃくそうえん)らによって禅の教えが広く伝えられましたお寺です。

今回の展覧会は、大用国師200年、釈宗演老師100年大遠諱を記念し、初出品の作品を多数加えた新たな切り口で、円覚寺とその一門寺院が守ってきた彫刻、絵画、書跡、工芸品などの優れた作品を公開しています。

「無学祖元」の坐像、円覚寺と並ぶ鎌倉の名刹・建長寺の開山「蘭渓道隆」の坐像は見ごたえがありましたが、蘭渓道隆が座る曲録は後付けのようでガッカリ。

普段は絶対に目にすることが困難な「開山箪笥(かいさんたんす)」に収められた無学祖元ゆかりの品々と円覚寺が守ってきた優れた作品を公開していましたが、つい先日も東京国立美術館に「東寺展」を観に行ったばかりでしたので、もうひとつ感動が薄れてしまいました。

開山箪笥とは、円覚寺の什宝として開山箪笥に納められ大事に伝えられて来たもので、無学祖元の所用具をはじめ、その後開山信仰として寄進されたものを言います。

ザンネンですが、円覚寺展は本日で終了です。

慰霊の日、玉城知事「平和宣言」で政府批判。 法華坊主 joe

投稿記事を読む -

2019年 06月22日 - 日常

今日は、24節気のひとつ「夏至(げし)」です。

一年で昼間が最も長く夜が最も短い日で、冬至(とうじ)比較すると、昼間の時間差は4時間以上もあります。

暦の上では夏季の真ん中にあたりますが、実際には梅雨の真っ盛りで、農家では田植えに繁忙を極める頃でもあり、暑さのピークは1カ月ほど先になります。

冬至にはカボチャを食べる風習がありますが、夏至は地方によって様々で、関西ではこの日にタコを食べる習慣があり、関東地方では焼き餅をお供えたりします。

沖縄では、この頃に吹く季節風を「夏至南風」といい、この風が吹くと梅雨が明けて本格的な夏の訪れるそうです。

また日照時間の短い北欧では、昼間の最も長い夏至は、とても大切な日です。

フィンランドをはじめさまざまな国で「夏至祭」が催され、スウェーデンでは国中が週末お休みになるんだそうですよ。

二見興玉神社では「夏至祭」が行われ、太陽のエネルギーが最も溢れる夏至の日の出と共に禊(みそぎ)をする祭典を、夫婦岩の前で行います。

午前3時30分より夏至祭が斎行され、続いて日の出の時刻(午前4時40分頃)に合わせて禊行事が行われます。

正面に見える夫婦岩は、その沖合約700m先に鎮まる、御祭神縁りの「興玉神石」と日の大神(太陽)を拝む鳥居の役目をしています。

大小2つの岩が仲良く並ぶ姿から、夫婦円満や良縁成就を願う人々も訪れます。

また古くから二見浦一帯は、伊勢参宮を控えた人々が心身を清め、罪穢れを祓うべく禊祓をされた場所でした。

御祭神に猿田彦大神を祀り、開運や家内安全・交通安全にも御利益があるといわれています。

安倍総理、参院選勝敗ライン「与党で過半数」。 法華坊主 joe

投稿記事を読む -

2019年 06月21日 - 日常

今週水曜日に上京した帰り、東京駅駅ビルの北海道産食材を扱った居酒屋で、ご一緒した友人と一杯飲みました。

そこで注文した一品に「じゃがバター塩辛添え」があります。

なんら普通のじゃがバターと思っていただいたら、なんとジャガイモの甘いこと。

まるで栗かサツマイモのようで、すかさず店員にお尋ねしたら「北海道十勝産の〈インカの目覚め〉」という品種だそうです。

インカの目覚めは、ジャガイモの産地・北海道でもなかなかお目にかかれない、貴重種とか。

アンデスで、晴れのお祭りにしか食べられなかった高級ジャガイモ「ソラナムフレファ」種を日本向けに改良したじゃがいものことのようです。

栗かサツマイモのような風味と、ジャガイモとは思えない鮮やかな黄色が特徴的でした。

調べてみると、たいへん栽培の難しい品種で、しかも疫病や害虫に弱く、小ぶりなため、収穫も機械を使えず手作業なため、ほんの少ししか生産されておらず、あまり出回っておりません。

そのため、市場への流通量も少なく、数年ほど前から一部の物産展などで紹介されているくらいだけですが、ナッツに似た独特の風味で、レストランなどでは、大変な人気があります。

産地の北海道でも、一部の食通の方しかに流通せず、知らない方もいらっしゃるほどで、なかなか入手できない貴重な品種なんです。

だから「幻」とまで言われているそうですので、イモ通の貴女、ポテトボーイの貴方、ぜひお試しあれ!

ちなみに、北海道ではじゃがバターにイカの塩辛 を乗せて食べるのが当たり前です。

八村塁、日本人初の1巡目! 全体9位で指名。 法華坊主 joe

投稿記事を読む -

2019年 06月20日 - 日常

我が家は、『朝日新聞』と地方紙『福島民報』を購読していますが、たまたま入手した今朝の『読売新聞』〈編集手帳〉に次のような記事がありました。

先日亡くなった作家の田辺聖子さんは、色紙にこう書いた。<もろもろの/恩かがふりし/ひとよかな>◇かがふるは受けるの古語で、人の世からたくさんの恩を受けたとの意味だが、この感慨にいたるには晩年までかかった。書きたいから受けた仕事なのに、結果的にはふりかかる火の粉を払わねばならぬという心に余裕のない毎日だったと、多忙な時代を振り返っている(『われにやさしき人多かりき』集英社文庫)◇この人も仕事に多忙をきわめたらしい。麻薬取締法違反で執行猶予付きの有罪判決を受けた、元俳優でミュージシャンのピエール瀧被告(52)である◇俳優業は超のつく売れっ子となり、脚本のセリフ覚えに忙殺される日々のなか、薬物の誘惑に逆らえなかったという。裁判官が判決の際に持ちだしただ被告の部屋の写真が話題になっている。そこには「人生」と揮毫された書が写っていた◇「電気グルーヴ」と改めるまでのバンド名が「人生」だったそうで、裁判官が再起を心から願うと異例の説諭をしたほか、バンド仲間らが支援の声をあげている。恩のかがふる人生を大事に生きてもらいたい。2019.6.20

裁判官は「これからあなたが復帰できるのか、いつ復帰するのかは分かりませんが、薬物がなくてもいい仕事ができる、薬物をやめ続けたと社会の人たちに思ってもらえることを、切に願います」とエールを送ったといいます。

瀧被告ばかりでなく、自分自身が居るべき場所を見失わない上での大切なことこそが、「人生」ではないでしょうか。

東京オリンピック開催まで400日。 法華坊主 joe

投稿記事を読む -

2019年 06月18日 - 日常

今日は、念願だった映画「主戦場」を観てきました。

「主戦場」は、日系アメリカ人監督ミキ・デザキが「慰安婦問題」をめぐる論争を様々な角度から検証・分析したドキュメンタリー映画です。

日韓関係に大きく影を落としている慰安婦問題。

デザキ監督は、慰安婦たちは性奴隷だったのか、本当に強制連行はあったのか、なぜ元慰安婦たちの証言は二転三転するのか、日本政府の謝罪と法的責任などの疑問を検証するため、櫻井よしこ(ジャーナリスト)、ケント・ギルバート(カリフォルニア州弁護士/タレント)、杉田水脈(自民党政治家)、渡辺美奈(女たちの戦争と平和資料館)、吉見義明(歴史学者)、中野晃一(政治学者)、ユン・ミヒャン(韓国挺身隊問題対策協議会)、パク・ユハ(「帝国の慰安婦」著者)など、日・米・韓のこの論争の中心人物たちを訪ね回って取材を行ったドキュメンタリー。

「承諾なく出演させられた。監督にだまされた」として、一部出演者が上映中止を求める事態も起きていますが、よくまあこれだけの否定論者を引っ張り出したなあと感心させられました。

肯定派と否定派どちらが正しいかは永遠にわからないですが、ひとつ言えるのは、慰安婦問題に限らず素直な謝罪と女性へのリスペクトがより当たり前の社会になって欲しいと願うばかりです。

多くの方にぜひ見てほしい「主戦場」は、現在フォーラム福島4で上映しています。

M6.7、新潟・村上は震度6強。 法華坊主 joe

投稿記事を読む -

2019年 06月17日 - 日常

昨日の上京の第一の目的は、浅草田圃・長国寺で開かれた「いきいきアジサイ祭」への表敬です。

このお祭りは今年で16回目の催しですが、年々盛大になっています。

期間中、長国寺では、「ほうろく灸祈祷会」を行っています。

頭のてっぺんのツボにお灸をすることで暑気(夏バテ)を封じるといわれます。

ほうろくをかぶり、お灸をしながらご祈祷を受ける江戸時代の行事を復活しています。

ご祈祷のあと参加者は身体健全の「あじさい守と木札」を受け、客殿でおいしい「薬膳きゅうり汁」をいただきます。

梅雨の頃に花が咲き始めるアジサイ。

一般に花と思われている部分は装飾花で、花びらのように見えるのは萼(がく)。

土の酸性度によって花の色が変わり、一般には酸性が強いと青色、アルカリ性が強いと赤っぽくなり、咲き始めは薄く次第に濃くなっていきます。

アジサイは、ポジティブな花言葉「乙女の愛」「辛抱強い愛」と、ネガティブな花言葉の両面をもっています。

「移り気」「浮気」といったネガティブな花言葉は、土の成分によって花色が変わる性質に由来しています。

また色によっても違い、白色は「寛容」、青色は「忍耐強い愛」、ピンク色は「元気な女性」だそうです。

ストロベリームーン、雲に隠れて・・・。 法華坊主 joe

投稿記事を読む -

2019年 06月16日 - 日常

今日は「父の日」でした。

先月の「母の日」に比べて影の薄い「父の日」ですが、この「父の日」もアメリカで生まれました。

アメリカのジョン・ブルース・ドット夫人(ソノラ・スマート・ドット)が、南北戦争後、男手ひとつで6人の子を育ててくれた父への感謝の気持ちを表すため、「母の日のように父の日もあるべき」と1909年ごろから活動し、1972年にアメリカ国民の祝日になりました。

ドット夫人が父の墓前に白いバラを供えたことから、アメリカではお父さんへバラを贈るのが習わしだったそうです。

その後、「父の日」は日本へも伝わり、1980年代ごろから広がっていきました。

1981年に設立された「FDC日本ファーザーズ・デイ委員会」では、父の日には「黄色いリボン」を送ろうという活動をしています。

「黄色」は古来、イギリスで身を守る色といわれ、アメリカに伝わると「愛する人の無事を願う黄色いリボン」として定着しました。

そこで、お父さんへの感謝の気持ちを、黄色いリボンに込めて伝えましょうという活動が始められたそうです。

決して影が薄いからではありませんが、今日、法華坊主は単身上京し、予定していた用事を日帰りで済ませてきました。(笑)

吹田・交番襲撃事件、犯人は? 法華坊主 joe

投稿記事を読む -

2019年 06月15日 - 日常

今日の法事に来た檀家より、日本三大まんじゅうの一つとされる「柏屋 薄皮饅頭」の御供がありました。

日本三大まんじゅうとは、柏屋(福島郡山)の「薄皮饅頭」のほか、塩瀬総本家(東京)の「志ほせ饅頭」、大手饅頭伊部屋(岡山)の「大手まんぢゅう」のことをそう言うそうです。

そこで日本三大〇〇について考えてみます。

日本三大〇〇とは、多くは、具体的・統計的な調査に基づく番付の上位三つではないことです。

かなりの「日本三大〇〇」は2つまでに有名な物件を例示し、宣伝文句のために3つ目が勝手に名乗っているだけのケースが非常に多く、例示される1つ目や2つ目が三大◯◯と名乗るケースは至って少ないようです。

例えば飲食物だけをとってみても、ほんの一例ですが・・・。

◇三大珍味・・・カラスミ(長崎県)、このわた(愛知県)、ウニ(福井県)

◇三大そば・・・わんこそば(岩手県)、出雲そば(島根県)、戸隠そば(長野県)

◇三大ラーメン・・・札幌ラーメン(北海道)、喜多方ラーメン(福島県)、博多ラーメン(福岡県)

◇三大銘茶・・・宇治茶(京都府)、静岡茶(静岡県)、狭山茶(埼玉県)

◇三大七味唐辛子・・・やげん堀(東京都浅草寺)、七味家(京都市清水寺)、八幡屋磯五郎(長野県善光寺)

他にも、自然・地理・建造物・祭り・寺社・歴史・風刺・工芸品・風俗・文芸・芸能・スポーツなど、それぞれに「日本三大〇〇」があるようですが、どこまで信用してよろしのでしょうか。

香港、逃亡犯条例改正を延期。 法華坊主 joe

投稿記事を読む -